Vor etwa 10 Jahren habe ich in Schweden einen gebrauchten 8-schäftigen Victoria Tischwebstuhl mit Untergestell der Firma Glimåkra gekauft.

Nur ein einziges Mal habe ich diesen Webstuhl mit seiner Handbedienung benutzt, um Handtücher mit 8 Schäften zu weben.

Ich fand die Hebelbedienung bei 8 Schäften sehr langsam und auch fehleranfällig, wenn man sich nicht sehr gut konzentrierte.

Also beschlossen wir, den Webstuhl zum 8-schäftigen Trittwebstuhl umzubauen.

Wir ersetzten das Oberteil durch einen niedrigeren Kasten, arbeiteten bei der Schaftanbindung, ähnlich wie beim früher käuflichen 4-schäftigen Glimåkra-Tritttzusatz, auch mit Rollen, die mein Mann aus Holz fräste. Unser Webstuhl bekam schwebende Querlatten und vorn angelenkte Tritte. Leider funktionierte dieser Umbau nicht so gut wie erhofft, es entstand zuviel Reibung und die Schäfte sanken nicht zuverlässig in ihre Ausgangslage zurück.

Nachdem ich im Herbst für meine Freundin Inge einen 8-schäftigen Victoria Webstuhl mit Untergestell plus 4-schäftigem Trittzusatz aus Schweden mitgebracht hatte und das Probeweben damit zufriedenstellend verlaufen war, entschied ich mich dafür, meine Victoria nach dem Glimåkra Muster umzubauen aber nicht nur mit 4 sondern mit 8 Tritten.

Hier ist noch einmal die Skizze, für die Montage des Trittbausatzes für 4 Schäfte.

Die benötigten Teile für den Ausbau einer 8-schäftigen Victoria zum Trittwebstuhl mit 8 Tritten sind im Folgenden aufgeführt.

Es werden vier Sätze von je 8 Rollen mit zwischengelegten Unterlegscheiben auf einer Welle/benötigt.

Zwei davon werden links und rechts im oberen Teil des Aufbaus, in die Einkerbungen der unteren Querbretter, die zum Handhebelmechanismus gehören, eingesetzt.

Die fehlenden Rollen hat mein Mann konstruiert und mit unserem 3D Drucker hergestellt.

Die für den Druck benötigten STL-Files habe ich bei Thingiverse eingestellt, sie können dort kostenfrei heruntergeladen werden:

https://www.thingiverse.com/thing:6975850

Die beiden anderen Achsen mit ihren 8 Rollen finden dann Platz in einem neu zu bauenden Rahmen, der gleichzeitig Aufnahme für die Befestigung von 8 Querlatten ist.

Der Rahmen besteht aus 2 Brettern mit einer Mittelachse aus Metall, über die später die Zugschnüre zu den Rollen geführt werden.

Dieses Teil wird im Bereich der Schäfte unter die Seitenteile des Webstuhl geschraubt.

Beim Original 4-schäftigen Trittsatz sind die Latten mit Ösenschrauben befestigt.

Wir haben die Ösenschrauben durch ein Stück Gewindestange und ein durchbohrtes Holzklötzchens ersetzt, die Latten dann auf ihre Metallachse aufgereiht und mit Hilfe von Splinten montiert.

Nun wird noch eine Vorrichtung für die Befestigung von 8 Tritten gebraucht.

Hier sieht man die Situation beim 4-schäftigen Original Victoria-Trittsatz, der von vorneherein lang genug war, um 8 Tritte aufnehmen zu können. Man könnte annehmen, dass Glimåkra ursprünglich mal plante, auch die 8-schäftige Version des Webstuhls mit Tritten auszurüsten.

Die Längsachse für die Tritte ist, wie die Querlattenbefestigung, hier wieder in Ösenschrauben gelagert.

Bei meinem Webstuhl habe ich die Trittanlenkung vorne (vom ersten Umbau) nicht geändert und auch damit funktioniert die Fachöffnung nun reibungslos.

Mein Webstuhl hat ein paar weitere Besonderheiten. Der Querleiste in der Mtte des Überbaus fehlten die Einkerbungen für die Rollen auf den beiden Seiten. Wir haben die Welle darum mit je einem 3D gedruckten Lagerblock befestigt.

Man kann auf diesem Bild erkennen, dass zwischen den Rollen die Unterlegscheiben liegen.

Die Schäfte des Webstuhls bestehen aus Flachmetallstangen, die ursprünglich rechts und links in Holzleisten steckten. Bei meinem Webstuhl hatten sich einige dieser Hölzer verzogen. Auch hier war der 3D Drucker wieder sehr hilfreich und die neuen Seitenteile der Schäfte sind völlig gerade und klemmen nicht mehr.

Die Druckfiles der Lagerblöckchen und der Seitenteile sind auch bei Thingiverse hinterrlegt. Möglicherweise gibt es ja weitere Victoria Webstühle mit verzogenen Seitenteilen oder jemand entschließt sich seinen 4-schäftigen Tischwebstuhl umzubauen. Mit passenden Flacheisen und gedruckten Seitenteilen könnten so weitere Schäfte erstellt werden, wahrscheinlich müsste in dem Fall die Breite des Oberteils vergrößert werden.

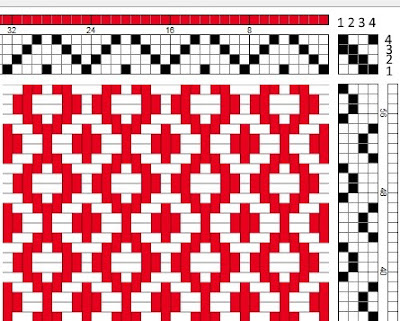

Für meine erste Webprobe mit dem kleinen Trittwebstuhl habe ich mir ein 8-schäftiges Handtuchgewebe aus der kleinen dänischen Broschüre Mellem trådene - inspiration til væv von Paulette Adam und Lotte Dalgaard, ausgesucht. Das 32 Seiten umfassende Heft ist 2017 bei Forlaget Mellemværk erschienen und enthält neben vielen Webtipps fünf weitere interessante Projekte zum Nachweben.

Ich habe inzwischen mit dem zweiten Handtuch begonnen. Das Fach dieses Webstuhls ist zwar nicht besonders groß, da die empfohlene Litzenlänge nur 20,5 cm beträgt, aber es lässt sich sauber einstellen, so dass man mit einem flachen Handschützen sehr gut weben kann.

Mir macht das Weben mit meiner kleinen, umgebauten Victoria jetzt richtig Spaß!

Hier noch einmal der Link zu Thingiverse für alle, die die Rollen, Lagerblöckchen oder Seitenteile der Schäfte drucken möchten.

https://www.thingiverse.com/thing:6975850